意思決定に女性が関与したほうが業績が上がる…男女格差解消は日本経済活性化に必須条件である理由 | ニコニコニュース

■男女格差の研究がノーベル賞を受賞

現在、アメリカでは広範な分野で女性が活躍しており、有力企業の幹部の女性の比率も増えている。私が初めて留学生として渡米した1960年代には、ニュースキャスターを務める女性は珍しい存在であったが、今や女性のほうが多いように思われる。

そのような今のアメリカ社会でも男女の賃金格差は完全には解消していない。高賃金でも拘束時間も長い上級職に就く女性が、子育てのためキャリアを中断せざるをえず所得が低下する問題がある。そして、その間に同僚の男性が先に出世してしまい、賃金・所得の差が持続していく。以上のようなメカニズムを研究して2023年度のノーベル経済学賞を受賞したのが、ハーバード大学のクラウディア・ゴールディン教授であった。アメリカの労働力に関する約200年分ものデータを用いて、賃金格差や女性の就業率が時代とともにどう変化していったかを、産業構造などの背景とともに包括的に説明してみせた。

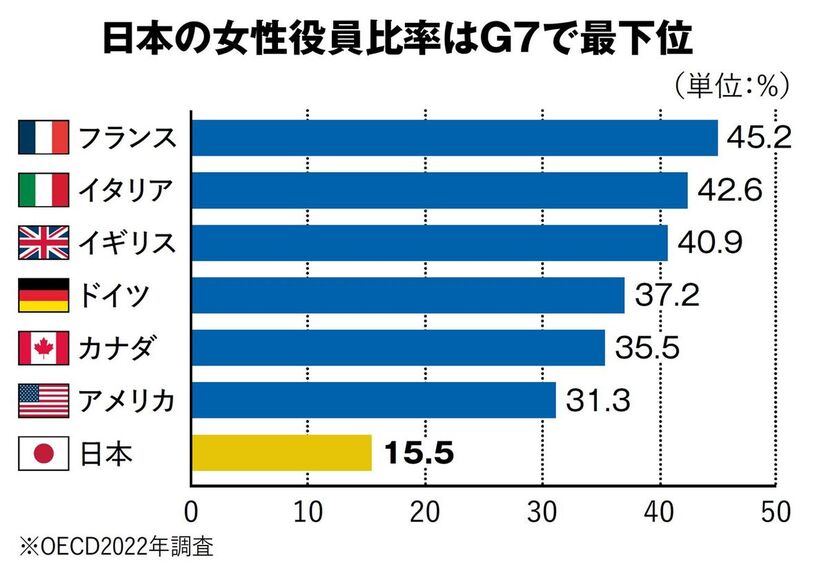

日本においても、この傾向は著しい。経済協力開発機構(OECD)の22年の国際比較によると、日本企業の女性の役員比率は15.5%と、先進7カ国の中では他国に大差をつけられて最下位であった。他の調査でも、企業管理職や議員・閣僚の女性の比率は世界的に見て低い。農耕時代には天照大神(あまてらすおおみかみ)を信仰していた国であることを考えると、不思議である。学術の分野においても同様で、19年の調査では、大学等の女性教員の割合はOECDの平均44%に対し、日本は28%でOECD諸国中最下位。研究者に占める割合も17.7%と群を抜いて低い。

クリントン政権の財務長官を務めた経済学者ローレンス・サマーズは、ハーバード大学の学長だった05年、「女性からは物理・工学分野の卓越した研究者は生まれにくい」ととれる発言をして非難を浴び、結局は辞任することになった。

男性と女性では生物としての役割が違うのだから、得意・不得意な領域があって当然であろう。確かに理系の研究者は男性のほうが数が多いので、その事実を指摘すること自体は問題がない。だからといって、競争条件が劣っていた女性が研究に向いていないと判断するのは早計であろう。

科学者志望の女性は今まで大きな障害を乗り越えなくてはならなかった。アメリカでもかつて「男の子には立派な教育を授けるが、女性はいずれ主婦になって家庭に入るのだから、高等教育は受けさせなくてもいい」と考える親がいた。学者になりたいと教授に申し出たら、「あなたは女性だから弟子にとれない」と言われた学者もいた。しかし、その一人は今やイェール大学の生化学の看板教授である。同じ条件で競争したら成果も変わってくる。

■より業績が高いのは女性が参加する企業

男女を問わず、人間は自分の趣向や能力を伸ばして一度きりの人生を精いっぱい生きたいと願う。ある生き方をしたいと思っても、男性に都合のよい社会制度ゆえに、それができない状態は解消していくべきである。より功利的に女性参画を正当化する方法もある。それは社会の生産性を上げる観点として、両性の能力の「質」の差、多様性に着目することである。両性は世の中を違った見方で見ており、あるいは同じ対象に対しても目の付け所が違う傾向にある。視点の違いがビジネスにせよ学問にせよ、新しい地平を切り開くために役立つ。

アメリカのITリサーチ企業の調査では、意思決定に女性が強く関与する企業は、そうでない企業の業績を平均50%も上回った。その理由としては、まず「男女の多様性のある職場のほうが才能ある人材を集めやすい」からであるが、より重要なのは「多様な価値観の中で、異なるアイデアの交換が活発化する」からである。

アメリカ人の妻は私にこう言う。「今のロシア・ウクライナ戦争やハマスとイスラエルの戦争を見てみなさい。好戦的な男性がトップに立って喧嘩をしている。ドイツのメルケル前首相のように、女性が各国のイニシアチブをとれば世界は変わってくるんじゃない?」

長い人類の歴史で、狩りに出てより広くの領地を獲得しようとしてきた男性と、子どもを安全に育てる本能を持つ女性では戦争に対する見方は違う。このような視点があることで、世界は多様化して豊かになっていくのであろう。

■日本経済の活性化に男女格差解消は不可欠

日本政府も女性の才能を活かすことに熱心である。13年に閣議決定した日本再興戦略において、女性の力を「わが国最大の潜在力」として成長戦略の中核に位置づけ、保育所定員を72万人増やすなど、女性の労働参加率を引き上げるためのさまざまな政策を展開した。

その結果、第2次安倍政権時代の8年間で、30代以下の既婚女性を中心に、女性の就業率は55.9%(12年)から69.6%(20年)へと大きく上昇した。しかも、その上昇分のほとんどは正規雇用による増加であった。

とはいえ、自民党の一部に残る男性優位の価値観に影響されているのか、政府は特に税制で男女格差を残す制度を温存している。パート・アルバイトで働く人の年収が130万円以上になると、税額控除や国民年金や国民健康保険料の支払いにより手取り収入が減ってしまうため、女性の働く時間を制約する「130万円の壁」がある。これは事実上、女性が一定以上働かないことを政府が後押ししている制度にほかならない。このような税制は一刻も早く廃止すべきである。

夫婦別姓をめぐる議論では、最高裁は現行の制度に違憲性はないと判断した。「形式的にはどちらの姓をとってもいい」という言い訳があるのかもしれないが、働く女性にとっては結婚するとき、姓の変更がさまざまな面で大きな負担になる。こうした制度がなかなか変革できないことは、昔ながらの男性中心主義的な考え方の裁判官がまだ多いことを示している。他方、トランスジェンダーの性別認定の条件として断種手術を課す法律を裁判官全員で違憲とした判決は、日本の将来に希望をつなぐものと思いたい。

ある国立大学の教授がこのようなことを言っていた。「今の男子学生は、どこに就職すれば出世コースに乗れるかと考えて、既存の世の中の仕組みに頼ろうとする。むしろ女子学生のほうが、自分で起業するとか、みんなが気が付かない新機軸で新しい経営を試そうとする」

本当にそうであるかはともかくとして、今、日本経済に最も必要なのは、そのような態度ではないだろうか。男女格差の解消は、日本経済を活性化させるために必須の条件である。

----------

イェール大学名誉教授

1936年、東京都生まれ。東京大学法学部入学後、同大学経済学部に学士入学。イェール大学でPh.D.を取得。81年東京大学経済学部教授。86年イェール大学経済学部教授。専門は国際金融論、ゲーム理論。2012~20年内閣官房参与。現在、アメリカ・コネチカット州在住。近著に『21世紀の経済政策』(講談社)。

----------